¿Qué encuentra usted aquí?

Usted encuentra en este blog los programas sobre la Doctrina social de la Iglesia que se transmiten por Radio María de Colombia los jueves a las 9:00 a.m., hora de Colombia, en las siguientes frecuencias en A.M.: Bogotá: 1220; Barranquilla: 1580; Cali: 1260; Manizales: 1500; Medellín: 1320; Turbo: 1460; Urrao: 1450.

Por internet, también en vivo, en http://www.radiomariacol.org/

================================================================================

Al abrir este “blog” encuentra la reflexión más reciente, que es el contenido del último programa de esta serie, transmitido por Radio María de Colombia y preparado por Fernando Díaz del Castillo Z. En la columna de la derecha están las Reflexiones anteriores que siguen la numeración del libro “Compendio de la D.S.I.” Con un clic usted elige.

Utilice los Enlaces a documentos muy importantes como la Sagrada Biblia, el Compendio de la Doctrina Social, el Catecismo y su Compendio, documentos del Magisterio de la Iglesia tales como la Constitución Gaudium et Spes, algunas encíclicas como: Populorum progressio, Deus caritas est, Spe salvi, Caritas in veritate, agencias de noticias y publicaciones católicas. Vea la lista en Enlaces.

=================================================================

Sigamos estudiando la Qudragesimo anno

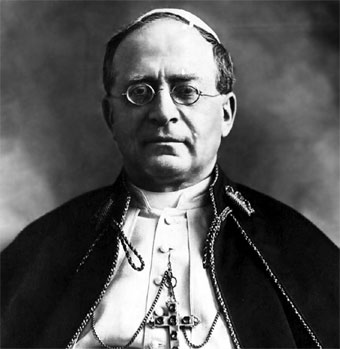

En la reflexión anterior empezamos a estudiar la encíclica Quadragesimo anno, Año cuadragésimo, del papa Pío XI, después de haber dedicado varios programas a comprender los acontecimientos por los que pasaba la humanidad por el año 1931, – es decir el contexto histórico, – cuando Pío XI ofreció su encíclica en el cuadragésimo aniversario de la publicación de Rerum novarum, de León XIII.

Hay una frase muy citada del filósofo y poeta Jorge Santayana aquella que dice: “Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo.” Claro que se refiere a que uno puede repetir los errores del pasado si no conoce la historia. Hay otro pensamiento, éste del historiador francés Marc Bloch, que complementa el pensamiento de Santayana y dice: “La incapacidad de comprender el presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero tal vez no sea menos vano empeñarse en comprender el pasado si no se sabe nada del presente…” Estos pensamientos nos ayudan a comprender la importancia de conocer la historia y de tratar de analizar y ser muy conscientes de lo que pasa en el presente; una invitación a no pasar la vida sin reflexionar sobre lo que sucede todos los días. Por estas razones procuramos entender el momento en que fue escrita cada encíclica, partiendo de nuestra experiencia del presente. Así se espera que podremos entenderla mejor.

Presentamos antes el esquema general de Quadragesimo anno. Vimos que está formada por una introducción y tres partes que desarrollan la temática. Vale la pena repetir de qué tratan esas partes.

Introducción: se refiere al cuadragésimo aniversario de la Rerum novarum (1-6), el alcance de la encíclica de León XIII (7-11), reacciones posteriores (12-14), necesidad de una nueva encíclica y finalidad de ella (15).

Parte primera: bienes que se han seguido de la Rerum novarum, la obra de la Iglesia (17-24), la obra del estado (25-28), la obra de las partes interesadas (29-38), Conveniencia de una nueva encíclica.

Parte segunda: ulteriores aclaraciones y desarrollos de la doctrina económica y social de la Iglesia, derecho de la Iglesia a intervenir en estas cuestiones (41-43).

a. Principales puntos que se desarrollarán: la propiedad privada (44-52); relaciones entre capital y trabajo para llegar a una justa distribución de la riqueza (53-58), la superación del proletariado (59.62), el salario justo (63-75).

b. La restauración del orden social (76). Reforma de las instituciones: organización de la sociedad y el estado que supere el individualismo (77-80), las profesiones como alternativa a las clase sociales (81-87), justicia social y caridad social como motor de la vida económica (88-90). La organización corporativa (91-96). Necesidad de la reforma de las costumbres (97-98).

Parte tercera: la raíz del actual desorden y su solución

a. Ni la transformación del sistema reinante, el capitalismo ni el socialismo, (111-126) ofrecen una solución a ese desorden.

b. Puesto que la raíz del problema está en las pasiones del alma (8127-135), el verdadero remedio sólo puede venir de la enmienda de las costumbres y de una racionalización cristiana de la economía basada en dos virtudes: la moderación y la caridad (136-137). Los principales protagonistas, los obreros y patronos cristianos.

¿Qué pretendía Pío XI con esta encíclica?

Pío XI no solo pretendía analizar la situación por la que el mundo entonces pasaba ni tampoco solo criticarla, sino que quería ofrecer alternativas, sugerir o recomendar planes de acción. Por eso ser refiere en la encíclica Quadragesimo anno a la necesidad de restaurar el orden social y lo que sería necesario para conseguirlo, a saber, reformar las instituciones y enmendar las costumbres. De manera que no solo se requerían reformas de las instituciones sino que el Papa planteaba la necesidad de reformar las costumbres. Como lo hemos visto a lo largo de los programas de la DSI, los cambios en las costumbres políticas y económicas requieren un cambio de actitudes; y hablando en lenguaje del evangelio, eso significa que se requiere una permanente conversión.

Esa conversión no es fácil y por eso después de siglos de la intervención de la Palabra en el mundo, es necesario seguir hablando de los mismos temas, seguir orando, seguir dando a conocer las enseñanzas de Jesucristo que se siguen ignorando a pesar de los modernos medios de comunicación. Es que es indispensable el cambio de corazón y esa esa una labor difícil.

Vimos también ya que la elaboración de Quadragesimo anno no fue obra del Romano Pontífice solo. Él pidió la asesoría de un grupo de expertos que presentaron varios esquemas y finalmente se integraron en lo que llegó a ser la encíclica Quadragesimo anno. Y los asesores de la Santa Sede no fueron solo tres o cuatro; esos expertos, como ya vimos, en la preparación no solo se basaron en teorías económicas sino en los documentos sociales de la Santa Sede y en los del episcopado, publicados en esa época.

¿Doctrina o sencillamente enseñanzas?

En la introducción y en la primera parte, la encíclica de Pío XI se refirió a los frutos de la Rerum novarum. El primer fruto fue en la misma Iglesia, un efecto doble: doctrinal y práctico. En el campo doctrinal, tuvo mayor impulso la actividad del magisterio del mismo Papa y de los obispos, secundados por muchos estudiosos que contribuyeron a que se fuera formando un conjunto de enseñanzas que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Al comienzo no se hablaba todavía de “Doctrina” sino de enseñanzas o disciplina social de la Iglesia. Así las llama la misma Quadragesimo anno en el N° 20, en el texto latino, aunque en la traducción al español se lee: …”mostrando el camino y llevando la luz que trajo la encíclica de León XIII, surgió una verdadera doctrina social de la Iglesia”… ( en latín: vera quaedam disciplina socialis catholica exorta est…).

Menciono esto porque aún hoy, no faltan quienes sostienen que no está bien hablar de “doctrina social”. En otras lenguas, en inglés, por ejemplo, he visto que hablan de “enseñanzas católicas en lo social”, “catholic social teachings”. No está mal que digamos algo al respecto para que tengamos claridad en lo que sostenemos y seamos exactos en los términos que utilicemos. Ya Pío XI en el N° 19 de Quadragesimo anno justifica que se llame Doctrina al conjunto estructurado de enseñanzas sociales de la Iglesia, cuando dice:

Nada de extraño, por consiguiente, que, bajo la dirección y el magisterio de la Iglesia, muchos doctos varones, así eclesiásticos como seglares, se hayan consagrado con todo empeño al estudio de la ciencia social y económica, conforme a las exigencias de nuestro tiempo, impulsados sobre todo por el anhelo de que la doctrina inalterada y absolutamente inalterable de la Iglesia saliera eficazmente al paso a las nuevas necesidades.

No se ve por qué no llamar” “doctrina”, a un conjunto estructurado de enseñanzas sobre una materia. Quizás quienes pretenden que no se utilice el término doctrina, lo hagan por la inquietud de que se puedan confundir los términos “doctrina”, y “dogma”. Pero no, sabemos que un dogma es una verdad revelada y declarada como “revelada”, por el magisterio extraordinario de la Iglesia: el que emplea el Sumo Pontífice en virtud del don de la infalibilidad o un Concilio en unión con el Papa. El conjunto de enseñanzas sobre lo social no se presenta como verdad revelada.

No todos los documentos de la Iglesia tienen el mismo valor vinculante

Para terminar este punto transcribo el comentario del P. Alberto Ramírez, de la UPB, sobre el valor doctrinal del Compendio:… en el caso de los documentos del Magisterio no todo tiene igual valor ni es vinculante (es decir obligatorio), en el mismo sentido. Los documentos que producen los organismos por medio de los cuales el Papa orienta a la comunidad cristiana, como es el caso del Compendio de la D.S.I. –que es nuestro guía en este programa,- aunque no son dogmáticos en un sentido estricto, constituyen el pensamiento oficial del Magisterio de la Iglesia. Podemos pues decir, que el Compendio de la D.S.I. contiene la doctrina oficial de la Iglesia. El criterio que tenemos para valorar estos documentos es que deben ser tenidos en cuenta como el criterio más seguro para formarse los juicios de conciencia.

Hoy hay quienes pasan por alto las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, como si no tuvieran valor. Yo creo que nos hace falta profundizar en lo que es la Iglesia y nuestra relación con ella, que cuando recitamos el Credo decimos Creo en la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica. ¿Vivimos nuestra relación con la Iglesia de manera consecuente con lo que profesamos creer?, o a veces tiene más autoridad para nosotros el pensamiento de algunos teólogos particulares, aunque se aparten de las enseñanzas oficiales de la Iglesia?

Efectos doctrinales y prácticos de las encíclicas sociales

El efecto de las encícicas Rerum novarum y Quadragesimo anno fue el de despertar un inmenso interés por el estudio de la doctrina social de la Iglesia. Pío XI señala como ejemplo en su encíclica las llamadas Semanas Sociales, que comenzaron en Francia y se extendieron a otros países.

Desde el punto de vista doctrinal, se aclaró la posición de la Iglesia en los temas sociales que inquietaban en ese momento, inclusive la posición católica frente a los movimientos nuevos como el socialismo, el capitalismo liberal y el fascismo y se despertó el interés por su estudio (de la DSI), no solo entre los intelectuales sino entre el pueblo de Dios.

¿Enseñar la Iglesia sobre las ideologías políticas?

Si el Señor nos dio, tanto a los apóstoles y a sus sucesores como a todos los bautizados, la misión de enseñar su doctrina, de ordenar lo creado según los planes de Dios, por lo tanto también de ordenar la sociedad, de acuerdo con los planes de Dios, es obvio que el magisterio nos debe orientar sobre las ideologías: si en su pensamiento sobre el ser humano, sus derechos y deberes, sobre instituciones esenciales como la familia y la educación, si esas ideologías persiguen el bien de la sociedad o están descarriadas.

También en los Estados, la doctrina social de la Iglesia ha tenido efectos, y en particular la Rerum novarum, a lo cual se refería Pío XI. Sobre los efectos en el estado, el P. Ildefonso Camacho opina así en su libro tantas veces citado, Doctrina social de la Iglesia, una aproximación histórica (Pg 126):

En cuanto al Estado, lo que más relieve adquiere en los párrafos que se le dedican es la superación del modelo liberal, que lo limitaba (al estado) a «mero guardián del derecho y del recto orden» (QA N° 25). Ello ha permitido poner en marcha una verdadera política social (Q 27) y una nueva rama del derecho, el derecho laboral, para la defensa del trabajador; su vida, su salud, sus fuerzas, su familia, las condiciones de trabajo, el salario, los accidentes laborales, etc (QA 28). Evidentemente, todos estos avances no pueden atribuirse a influjo de la Iglesia en exclusiva. La propia clase obrera, a través de una lucha constante protagonizada por los sindicatos, fue quien llevó la iniciativa principal. Pero como Pío XI indica – fueron también muchos los católicos que, en los parlamentos o desde otras tribunas públicas, contribuyeron a esta evolución imbuidos por la doctrina de León XIII (QA 27).

Hay otro aspecto del influjo de las encíclicas sociales, además del efecto del estudio y desarrollo ulterior de la doctrina misma y su efecto en el estado. Además de la reacción de la clase obrera por medio de los sindicatos, no se puede ignorar la formación de otros tipos de asociaciones, además de los sindicatos, organizaciones que respondieron a la dificultad que encontraron los trabajadores católicos para participar en sindicatos orientados por ideologías no creyentes.

Uno de nuestros oyentes nos recordaba en uno de los programas anteriores, que él como trabajador, vivió la época en que en Colombia había tres centrales obreras: la CUT, la CTC y la UTC, me arece que hubo otra cuyas siglas eran CSTC. Ése oyente distinguía claramente que la CUT representaba a la extrema izquierda; yo recuerdo que la CTC era moderada, seguía más bien las orientaciones del partido liberal y la UTC, que fue impulsada por la Iglesia, él la recordaba como poco activa en la defensa de los trabajadores frente a las empresas. José Raquel Mercado fue el presidente de la CTC asesinado por la guerrilla del M19 porque lo calificaban de “gobiernista”. Eran momentos muy complicados.

Quiero aportar lo que pude conocer sobre la UTC. Recuerdo que los señores obispos encargaron a la Compañía de Jesús la formación de líderes sociales católicos. En esa tarea trabajaron especialmente los PP. Vicente Andrade Valderrama y Francisco Javier Mejía. Más tarde el P. Adán Londoño colaboró en la organización de la JTC (Juventud Obrera Colombiana). El trabajo de estos jesuitas y sus colaboradores iba dirigido a formar a los sindicalistas en la doctrina social de la Iglesia y a darles una sólida formación cristiana y humana. Hubo importantes presidentes de la UTC, entre ellos uno, Antonio Díaz García, que llegó a ser ministro de estado, me parece que en el gobierno de Lleras Restrepo.

No podía faltar también alguna oveja negra. Hubo uno que se retiró de UTC y colaboró en el fracasado intento del General Rojas Pinilla, de organizar un central obrera oficialista por el estilo de la manejada por Perón en la Argentina.

A pesar del esfuerzo de los padres Andrade y Mejía por mantener a los dirigentes sindicalistas apartados de la política de partidos y guiarse por la doctrina social católica, pudo más la flaqueza humana. No sé qué quede de esos esfuerzos. Si algún oyente quiere ayudarnos con información será bienvenido al micrófono.

En todo caso la Iglesia colombiana trató de seguir la orientación de los Papas, sobre la formación de asociaciones de trabajadores cristianos para defender sus derechos y al mismo tiempo salvaguardar sus necesidades espirituales. En la próximo reflexión desarrollaremos este punto algo más, pues Pío XI en Quadragesimo anno expone su preocupación por ese tema y sus ideas al respecto.